Sul Metodo

Giocare con la ceramica

Giocare con la Ceramica di Bruno Munari al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza: di cosa si tratta? Sicuramente scoprire, sperimentando attraverso il gioco, le possibilità tecniche ed espressive dei materiali ceramici, senza preoccuparsi dei risultati ottenuti ma piuttosto osservare e ripensare l’esperienza svolta perché sia utile in successive occasioni di elaborazione, di gioco, di manipolazione.

Ma cos’è il gioco nel nostro caso? È una situazione dove gli spazi e le regole sono definiti e condivisi da un gruppo e dove ognuno partecipa; non è necessariamente un lavoro di gruppo – nel senso di un “elaborato collettivo” – e non ci sono leader. Più spesso ciascuno elabora la propria cosa e nel farla può essere influenzato dagli altri; poi tutti gli elaborati possono essere osservati e ciascuno può raccontare il proprio, ma non è il “gioco del critico”, non si fanno e non si danno “valutazioni”, è un mero, ma significativo, mettere/mettersi a confronto.

Il metodo

Le scelte progettuali e metodologiche attuate da Munari e dal gruppo giocare con l’Arte che lo coadiuvava, prima a Brera e poi a Faenza, potrebbero essere considerate datate, poco sofisticate, semplici, limitate dal punto di vista concettuale (?!), fuori moda, ma non è così: basta provarlo. Munari non propone “ricette” operative o kit pronti all’uso, da copiare o riprodurre. Non di questo si tratta, ma di un metodo (non metodo) che offre punti di riferimento che ciascuno può usare (così come sono) o migliorare e integrare. Ma è un lavoro di testa, di mani e di cuore – proprio come quando si gioca! Il metodo (non metodo) di Bruno Munari è un sistema aperto, non “ideologico”; ma per poterlo chiamare ancora giocare con l’Arte Munari ci chiede di rispettare alcuni punti fermi, di non tradire l’impianto originario di Brera, di Faenza e poi ulteriormente sperimentato a Prato, solo per citare le sedi museali italiane dove, in ordine cronologico, aveva attecchito per prima la sua proposta laboratoriale. Ma è poi lui il primo a “superare” le soglie invisibili che qualcuno credeva esistessero (o aveva eretto), con il “LAB-LIB” (laboratorio liberatorio) realizzato al Museo di Prato, nel 1992 e sperimentato all’Umanitaria di Milano.

Sperimentare, con il filtro, la guida, lo stimolo, finanche la “scusa” del GIOCO è la via maestra, avendo (o almeno “inventandosi”) delle “regole”; regole che non sono fattori costrittivi o limiti invalicabili; sono piuttosto dei punti di riferimento, una boa, un sostegno, un trampolino, uno steccato che possiamo a un certo punto superare (meglio ancora: spostare un po’ più in là), una linea all’orizzonte…

le proposte gioco – i laboratori

Lo schema operativo applicato a Faenza dal 1979 a oggi potrebbe sembrare lo stesso: in fondo è lo stesso ma è stato molto arricchito e, ci pare, che pochissimo di quella prima indicazione sia stato completamente abbandonato. Si sono aggiunte delle parti “tecniche”, si sono attivati dei percorsi “tematici” da proporre alle scuole (principali utenti di questo servizio educativo, prima comunale e

oggi gestito da una Fondazione), in una logica di continuità didattico-educativa che si cerca di attuare ogni qualvolta sia possibile: non un unico o sporadici incontri, ma non meno di 5-6 incontri consecutivi – con cadenza settimanale per anno scolastico, su più anni scolastici – che includono obbligatoriamente una visita finale alle collezioni del Museo, guidata dagli stessi operatori del Laboratorio. La visita al Museo avviene, di norma, sempre alla fine di un percorso laboratoriale: i bambini (gli studenti, i ragazzi) sono così più preparati – se non altro da un punto di vista tecnico – e meno “intimoriti” e sono in grado di riconoscere oggetti, forme, effetti decorativi che essi stessi hanno sperimentato in laboratorio; l’approccio con opere antiche e moderne, d’arte o d’artigianato è più diretto, sincero, meno mediato, più spontaneo.

Questa proposta si è a lungo intitolata Percorso Propedeutico. Di seguito la didascalia tecnica del primo percorso propedeutico, quello, per intendersi, che una classe prima della Scuola Primaria (o eventualmente una prima della Secondaria di Primo Grado o di Secondo Grado) potrebbero affrontare all’inizio di un percorso pluriennale, che vedrà arricchire i percorsi delle annualità successive di tecniche nuove e diverse, e sfide concettuali e manuali più complesse e articolate:

1. giochi di manipolazione guidata: introduzione teorica generale sulla ceramica; riconoscimento delle proprietà fisiche e lavorabilità di tre diverse argille (creta, pirofila, terraglia) secondo un percorso che stimola la fantasia e fa riflettere su cose che già si conoscono.

2. gioco delle texture; si basa sui concetti di “impronta e traccia” e di “texture”; realizzazione di mattonelle entro stampi-telaio in legno; esecuzione di giochi di texture sulle mattonelle.

3. gioco del calco in gesso: preparazione di una mattonella texturizzata e realizzazione dello stampo in scagliola; manipolazione di un materiale come il gesso, alla scoperta e verifica dei passaggi dello stato fisico (polvere, poltiglia liquida, denso e cremoso, indurito e solidificato) attraverso il gioco e una modalità operativo non proprio ortodossa.

4. gioco del lucignolo (o colombino) e delle palline: concetti dimensionali e spaziali; realizzazione di scale di grandezze; elaborazione di composizioni su mattonelle appositamente preparate.

5. gioco della sfoglia: giochi d’interpretazione dei formati casuali e inconsueti a partire da lastre d’argilla fatte col mattarello; analisi e superamento degli stereotipi formali; contrasti cromatici con “intarsio” di argille diverse.

Negli ultimi anni questa proposta, in modo ironico e volutamente paradossale, è stata intitolata Da grande farò il ceramista, cioè tutto il contrario di quello che si auspica possa accadere a chi vi partecipa: stimolare la creatività e affinare le capacità manuali attraverso le tecniche ceramiche non per imparare un mestiere o essere introdotti a un hobby ma per diventare persone più complete, aperte e competenti, quale che sia il lavoro che faremo o che stiamo facendo.

Quando per un gruppo di utenti non è possibile tornare più volte, allora proponiamo il gioco Sorprese di Terra che, nello spazio di un unico incontro di 90 minuti, riassume i concetti fondamentali. La presentazione recita:

Obiettivi: informare sul metodo “giocare con l’arte” applicato alla ceramica, stimolando la creatività di ogni individuo attraverso proposte-gioco di laboratorio che aiutino a sviluppare le capacità manuali. Utilizzare una sequenza di attività concatenate che seguono un percorso logico facilmente riproducibile nelle sue modalità anche nelle diverse realtà scolastiche, se non addirittura domestiche. Evidenziare l’importanza del puro piacere del fare, al di là degli esiti pratici di questo fare. Dare una conoscenza minima dei materiali e degli strumenti dell’attività ceramica.

Programma: dopo una breve introduzione sulla ceramica si fa una serie di giochi concatenati: si parte da esperienze di pura manipolazione delle tre argille disponibili nel laboratorio, attraversando le tecniche ceramiche di base utilizzando le modalità operative/concettuali ispirate da Bruno Munari. Il gioco si sviluppa secondo linee non tradizionali, inattese, con trasformazioni e deformazioni, che partono da riflessioni sulle forme/superfici per approdare verso forme/volume a sorpresa.

Per tutte le altre proposte di tipo laboratoriale e le visite guidate che doverosamente la Sezione Didattica del MIC deve offrire al vasto e differenziato pubblico museale – che comunque lo staff del Laboratorio tende sempre a declinare in termini operativi e concettuali che si rifacciano al giocare con la Ceramica che è una prassi sicura e un valore aggiunto – si può visitare il sito del Museo all’indirizzo: https://www.micfaenza.org/

Tanti saluti con fantasia

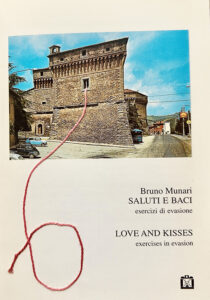

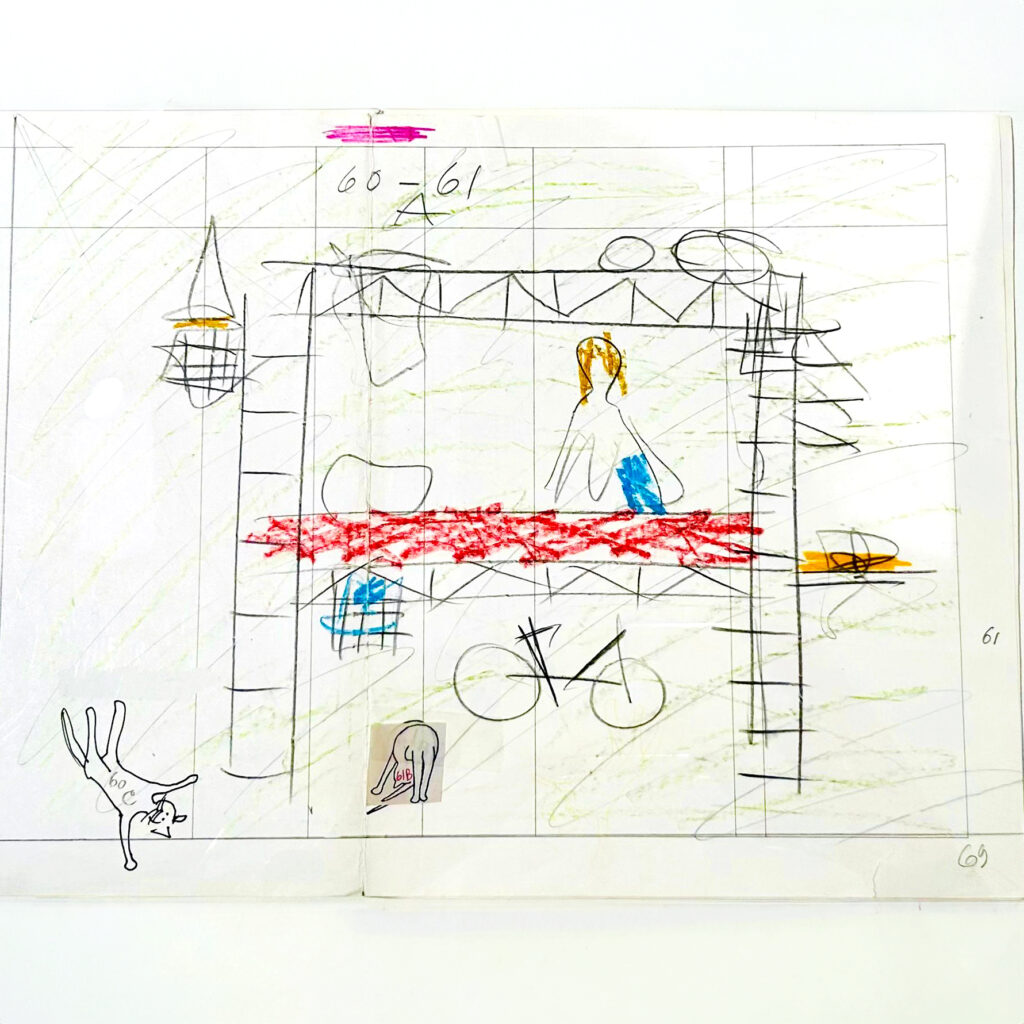

Ogni più piccolo paese del mondo, ha le sue cartoline che riproducono fotograficamente gli aspetti e i monumenti caratteristici di quel paese. Queste cartoline, sono di solito, molto normali e prive di qualsiasi intervento artistico da parte del fotografo. Come si fa a personalizzarle con un pò di fantasia?

L’immagine stessa riprodotta nella cartolina, può spesso suggerire qualche modifica personale, sia ritagliando la cartolina, arrotondando uno o due angoli, facendo buchi seguendo la forma del campo di uno stadio, aggiungendo una lunga fune che esce dalla finestra del Castello del Rio, tagliando a metà (in senso orizzontale) due cartoline uguali e ricomponendo le due metà uguali, una sotto l’altra come se la parte di sopra si specchiasse in quella di sotto.Le due metà stanno assieme con nastro adesivo trasparente. Con un batuffolo di ovatta imbevuto nell’acetone si può anche cancellare l’immagine fotografica 8nelle cartoline non smaltate) e aggiungere altre immagini disegnando e colorando.

Ciao, ciao, tanti saluti dal Bernardo.

Milano 3 marzo

millenovecentottantasette

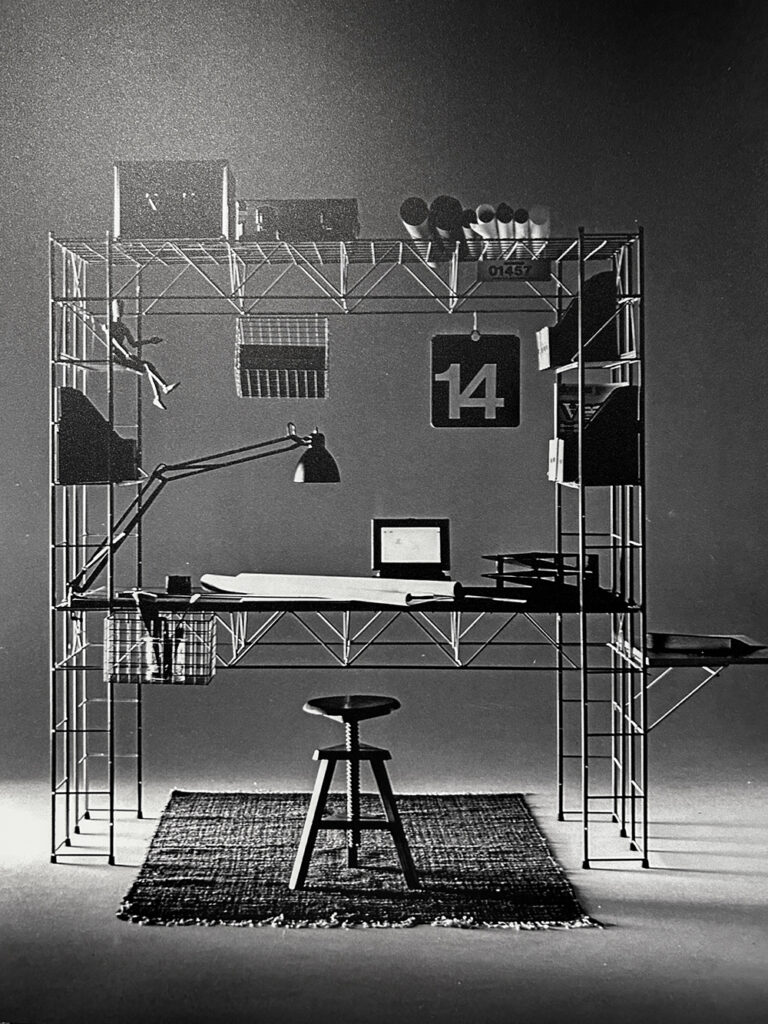

Che cos’è un abitacolo

Bruno Munari per Robots di Milano

DOMUS n. 496, marzo 1971

“Che cos’è un ABITACOLO? Negli aerei monoposto è il posto del pilota, contenete comandi e strumenti, spazio che nei grandi aerei diventa la cabina di pilotaggio. Nelle automobili di ogni tipo è lo spazio che accoglie le persone. Nelle astronavi è lo spazio che accoglie gli astronauti con tutto il necessario per vivere e controllare la navigazione. Abitacolo è lo spazio abitabile in misura essenziale. In modo figurativo è anche l’intimo recesso individuale, è il luogo interno dove è situato tutto ciò che forma il proprio mondo. Nelle case degli adulti, non tutti i ragazzi hanno una camera tutta per loro che possono trasformare e arredare a piacere. Molti altri hanno solo un letto, un tavolo, una sedia, un posto per i libri, gli abiti in una valigia come ho avuto io stesso per parecchio tempo. Non hanno un abitacolo dove potersi isolare, dove poter studiare, meditare, scrivere, leggere, dormire, ascoltare la loro musica, conversare con gli amici.

Da questa esigenza nasce questo Abitacolo, il quale intende risolvere il problema, per ora, sia dal lato strutturale che da quello estetico, e, non meno importante, da quello economico.

Abitacolo è una struttura di acciaio ridotta alla sua essenza. Il modulo è di venti centimetri con tutti i suoi sottomultipli, il che permette la massima combinabilità.

Questa struttura di acciaio saldato è plastificata con resine epossidiche a 200 gradi. Il suo colore è grigio molto chiaro.

La struttura base porta un tavolo, regolabile in altezza e inclinazione. Quattro mensole per libri, di ottanta centimetri ognuna, sono agganciabili dove si vuole. Due superfici di ottanta per centonovanta possono essere fissate a qualunque altezza sui quattro montanti, che sono anche quattro scale per salire sui piani. Bastano otto galletti a vite.

Il montaggio è molto semplice, non occorrono istruzioni.

Due cesti metallici si possono agganciare dove si vuole, per mettere ogni cosa. Una ventina di ganci per appendere tutto dove si vuole.

Il tutto pesa 51 chili.

L’insieme è solido come se fosse saldato; anche un adulto grasso e antipatico può salire sull’Abitacolo senza sfondarlo, anzi dalle prove risulta che l’Abitacolo può portare anche venti persone.

Non è stato ancora stabilito il prezzo di questo Abitacolo, ma certamente costerà meno di un tavolo, quattro metri di libreria, un mobiletto contenitore di oggetti, due letti e quattro scale. Senza calcolare che Abitacolo è assolutamente neutro, non impone una sua estetica essendo solo una struttura essenziale, anzi si pensa a qualunque adattamento o trasformazione che l’ambiente voglia fare, rendendosi sempre più invisibile secondo l’invadenza dell’ambiente”.

BRUNO MUNARI E L’EDUCAZIONE CREATIVA PER BAMBINI D’OGGI IN ITALIA

Aprile 2024

Ho vissuto in Italia negli anni ’90 e attualmente sono professore universitario presso la facoltà di educazione d’infanzia (Department of Children’s Studies) in Giappone, dove mi occupo dell’insegnamento di attività espressive per bambini. Mi dedico inoltre a ricerche sull’educazione infantile in Italia e di recente ho condotto studi specifici sul tema, principalmente nell’area di Milano, dal 9 al 17 febbraio 2024. In questa occasione ho avuto modo di incontrare vari educatori italiani che si dedicano ad attività creative ed espressive rivolte all’infanzia.

Da quel che risulta dalla mia esperienza personale, posso affermare come, fra i vari approcci pedagogici emersi e sviluppati in Italia, i più noti oggi in Giappone sono certamente quelli di Montessori e di Reggio Emilia.

Va considerata a questo proposito di particolare rilevanza l’esperienza di Reggio Emilia, che si distingue per l’introduzione da parte del suo fondatore Loris Malaguzzi, di spazi e figure educative nuovi quali l’atelier e l’atelierista. Così, e in modo singolarmente speculare, mentre in quel di Reggio Malaguzzi riformava l’approccio educativo, orientandolo verso le arti a partire da una prospettiva pedagogica, in quegli stessi anni Settanta, a Milano, un artista eclettico come Bruno Munari s’avvicinava al mondo dell’educazione muovendo da un punto di vista strettamente artistico.

Venendo dunque all’oggetto di questa mia presentazione, la figura di Bruno Munari assume in questo contesto un ruolo significativamente rilevante, in considerazione del profondo interesse verso la creatività infantile già manifestato dall’artista negli anni ’50 con la progettazione di libri illustrati per bambini.

Un percorso il suo, che lo ha condotto più tardi, integrando molti elementi della sua esperienza artistica, alla creazione di laboratori pratici ispirati agli studi di psicologi e pedagogisti quali Dewey, Piaget e Vygotskij.

Simile approccio innovativo, ben riassunto nel suo famoso ammonimento, “Non criticare o correggere i lavori dei bambini”, non solo ha contribuito alla diffusione della sua metodologia didattica, ma ha esercitato anche un influsso rilevante su altre esperienze educative, come ad esempio quella sviluppata a Reggio Emilia, estendendo la propria influenza ben oltre, come testimonia la traduzione in giapponese del saggio ‘Fantasia’, dove i principi fondamentali della didattica artistica di Bruno Munari sono così compiutamente illustrati.

Tornando per un momento alle attività di ricerca da me condotte in Italia, ci terrei a menzionare e allo stesso tempo ringraziare Beba Restelli e Michela Dezzani, fra le più assidue collaboratrici munariane, senza il cui contributo non avrei avuto l’opportunità di poter approfondire le didattiche legate al metodo Munari.

Beba Restelli gestisce un suo laboratorio a Milano fin dagli anni ‘80, ed è autrice di diversi libri riguardanti il metodo Munari.

Quanto a Michela Dezzani, svolge da oltre vent’anni è consulente e collabora con scuole, musei, biblioteche e aziende che hanno adottato le didattiche e le metodologie ispirate agli studi e alle pratiche di Bruno Munari.

Restando all’argomento più strettamente legato all’esperienza dei laboratori metodo Munari, ci terrei a evidenziare l’aspetto tematico, di per sé correlato allo scopo che questi intendono raggiungere. A questo proposito va evidenziato come il metodo non indichi mai un “tema” predefinito, né si preoccupi di conseguire un “obiettivo” finale predeterminato. I bambini vengono invece incoraggiati a interagire direttamente con i materiali e gli strumenti della didattica messi a loro disposizione, lasciando loro la libertà di sperimentare nel gioco quel che si può fare e ottenere grazie a essi.

Va dunque letta in quest’ottica l’introduzione per bambini alla “Creazione d’un libro tattile”, così come ce la illustra Beba Restelli: su un ampio tavolo da gioco e lavoro i bambini si trovano a interagire e sperimentare con carte di diversa fattura – carta semplice, lucida, cartone, carta vetrata, etc. – e tessuti di vario spessore e consistenza, ne condividono l’esperienza tattile e le combinazioni materiche che emergono, poi, individuato un tema che esprima appieno quanto scoperto, lo sviluppano concretamente ricreando un’opera che andrà a utilizzare gli stessi materiali e strumenti precedentemente forniti.

Al termine del laboratorio, ogni bambino avrà così completato un proprio “libro originale”, che sarà poi esaminato, condiviso e commentato da tutti i partecipanti.

Si badi però che la citata prescrizione a “non criticare o correggere i lavori dei bambini”, non va in questo caso specifico intesa alla stregua d’un generico “approvare incondizionatamente tutte le espressioni dei bambini”. Al contrario, si incoraggerà la discussione e lo scambio di opinioni, permettendo ai bambini di esprimere le proprie preferenze tra le opere presentate, motivarle e discuterle con gli altri partecipanti.

Fra le varie istituzioni scolastiche che ospitano laboratori ispirati al metodo Bruno Munari, vorrei inoltre ricordare la Mile School di Milano e il Club “Mary Poppins” di Parma. Quest’ultima struttura, in particolare, comprende un asilo per bambini di età compresa fra 0 ai 3 anni e una scuola infantile per quelli dai 3 ai 6 anni, entrambi collegati a una scuola Munari riservata a bambini dai 6 ai 12 anni. La direzione dell’istituto, è affidata al maestro Casoli, che oltre ad essere insegnante certificato secondo il Metodo Munari, possiede una profonda conoscenza dei sistemi educativi d’ispirazione montessoriana, il che si riflette sull’approccio dato all’educazione e alla didattica, al tempo stesso ispirate alle metodologie munariane e a sistemi educativi fondati sul metodo Montessori.

IDEA “BRUNO MUNARI”

a cura di Ilaria Rodella, co-fondatrice dei Ludosofici

La prima volta che ho sentito il nome di Bruno Munari avevo 14 anni ed era il 24 ottobre 1998, giorno della sua morte. Non ne avevo mai sentito parlare prima, così come non avevo idea di cosa fosse la filosofia. Eppure di lì a pochi anni, il mondo Munari, da un lato, e la filosofia, dall’altro, si sarebbero intrecciati tra di loro in modo permanente e duraturo. Ma andiamo con ordine, seguendo il filo di una conoscenza con il mondo munariano che è proceduta in modo discontinuo, non lineare e a volte addirittura casuale, assolutamente non scientifico. Di quella giornata, però, ancora conservo quella domanda “chi è Bruno Munari?”. Una domanda, che al pari di quelle filosofiche, non conosce una risposta unica, completa e definitiva.

Ogni volta che devo progettare un nuovo laboratorio filosofico, parto da un concetto astratto e universale per poi provare a suddividerlo in domande sempre più specifiche che hanno lo scopo di analizzare verticalmente un determinato aspetto di quel concetto. E così farò anche con questa domanda, trasformando Munari in un concetto, in un’idea che dentro di sé ne contiene tante altre.

Quindi, se dovessi lavorare attorno all’dea “Bruno Munari”, userei le seguenti immagini: attenzione, tempo, corpo e possibilità.

Munari è attenzione

La filosofa Simone Weil scrive che l’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto […]. L’attenzione è uno sforzo, forse il più grande degli sforzi, ma è uno sforzo negativo. Di per sé non comporta fatica. Quando questa si fa sentire, l’attenzione non è quasi più possibile, a meno che non si sia già molto esercitati; allora è meglio lasciarsi andare, provare a rilassarsi e cominciare daccapo dopo qualche tempo. L’attenzione è distaccarsi da sé e rientrare in sé stessi, così come si inspira e si espira.¹

Munari cosa fa? Ci fa entrare nella notte senza spiegarcela, ci fa vedere cos’è l’aria attraverso pezzettini di carta ripiegati su loro stessi lasciati cadere da una torre, ci porta a decifrare scritture illeggibili di popoli sconosciuti… Tutto questo parte da un sentire l’oggetto che va oltre la dimensione intellettiva: è l’attenzione verso l’oggetto che permette a Munari di rivelarci l’oggetto oltre il noto, o meglio, è proprio facendoci toccare/vedere il noto e il dato, che ce ne rivela l’essenza. Tornando, ad esempio, alle scritture illeggibili, quando guardiamo una scrittura strana, la tentazione è sempre quella di interpretarla alla luce del nostro pregiudizio alfabetico. Le scritture inventate da Munari, invece, ci riportano a quello che sono: immagini, nient’altro che quello… poi viene tutto il resto.

Munari è tempo

Un celebre passo delle Confessioni di Sant’Agostino di Ippona cerca di chiarire che cosa è il tempo: “Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so: così, in buona fede, posso dire di sapere che se nulla passasse, non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe il tempo futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo presente”. ²

Cos’è il tempo? È il divenire e, allo stesso tempo, la permanenza, è la contingenza ed è la necessità, è la regola ed è il caso: è e, contemporaneamente, non è. Anche Munari è un po’ così, è dentro al tempo e, allo stesso tempo, ne è fuori, ogni tanto va a ritmo e ogni tanto lo perde (dipende dai punti di vista). È artista? È designer? È scrittore? È pedagogista? Se non ci fosse stato il Munari artista non ci sarebbe stato neanche il Munari pedagogista, così senza il Munari designer non ci sarebbe stato neanche il Munari grafico. Un po’ come il presente che non ci sarebbe senza il passato e il futuro senza presente. Cosa viene prima, cosa viene dopo? In realtà, questo dialogo serrato tra piani temporali differenti riguarda ognuno di noi, perché ognuno di noi incarna il tempo, il nostro essere è un multiverso e quello che facciamo racconta solo in minima parte il nostro essere e il nostro divenire, ma Munari ha mostrato anche con la sua opera il suo “essere moltitudine”. All’interno di questo gioco di specchi tra le dimensioni non solo temporali, ma anche ontologiche, come non pensare alle Ricostruzioni teoriche di un oggetto immaginario? In queste opere Munari gioca a comporre delle ricostruzioni non rigorosamente scientifiche ma liberamente suggerite dallo stesso frammento e completate scrupolosamente dalla fantasia, fino a rendere visibile l’intero oggetto immaginato.³ Grazie a un dialogo serrato tra passato e presente, proietta un ponte nel futuro: queste opere si determinano proprio grazie alle intersezioni che si vengono a creare grazie all’incrocio di questi fili tesi tra piani temporali differenti e l’immaginazione. Ma nell’agire munariano non c’è stasi: il caos interviene e inghiotte tutto: cronologia, ciclicità, regolarità, simmetria… e nasce l’orologio Tempo Libero, dove il tempo si mescola, grazie ai dodici piccoli dischi riportanti i numeri delle ore, che possono muoversi liberamente tra le due casse ad ogni movimento del polso. Non c’è più presente, futuro e passato… tutto cade nella vertigine del tempo che anche lo stesso Agostino si dichiarava incapace di definire e di doversi limitare a una descrizione dei suoi effetti. Tutto questo Munari, come al solito, non lo racconta, ma lo rende oggetto.

Munari è corpo

Insieme a un gruppo di adolescenti abbiamo da poco inaugurato una redazione che ha lo scopo di raccontare la loro relazione con il libro. L’unica azione che, a loro avviso, può essere fatta con questo oggetto è la lettura, risposta che, peraltro, darebbe la maggior parte degli adulti se posti di fronte alla stessa domanda. Per Munari, invece, un libro è anzitutto un oggetto dotato di pagine da sfogliare: ma cosa accade se queste pagine non sono più fatte di carta, ma di stoffa? Ed è così grande da potercisi coricare? Ecco allora nascere il Libro Letto che invita a tuffarsi nelle sue pagine, a stendervisi sopra, a trovarvi conforto e a leggervi storie ancora non scritte. Fa uscire il libro dalla sua dimensione canonica, senza però inventarsi niente di nuovo, ma “limitandosi” a giocare con gli elementi che compongono un libro. Anche in questo caso sembra che l’opera di Munari sia traduzione visiva dell’approccio fenomenologico, che trova la sua consistenza nel contatto immediato con le cose in “carne e ossa”, in grado di ritrovare quel contatto ingenuo con il mondo a cui viene dato, poi, uno statuto filosofico.⁴ Quando ti relazioni con le opere di Munari hai la sensazione di vedere davvero per la prima volta l’oggetto mostrato: ti rendi conto che, fino a quel momento, non lo avevi ancora visto nella sua essenza poliversica.

Munari è possibilità

Tracciando delle linee tra semplici puntini neri, Munari riesce a farci immaginare della schiuma di birra, una luna che sorge dietro a un gruppo di grattacieli, i negozi più importanti della città, un modello di cristallo di H2WB,4, una torta di noci rosicchiata dall’interno… Mondi possibili che pian piano si delineano all’orizzonte grazie al suo sguardo rivelatore, in grado di immaginare, di porsi domande, di provare, di errare… Un po’ come fa la filosofia che è tensione errante, sempre tesa nello sforzo di immaginare la realtà da nuove prospettive. C’è una bella immagine proposta da Musil in L’uomo senza qualità che scrive che se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci dev’essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede non dice, ad esempio: qui è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o tal altra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com’è, egli pensa: beh, probabilmente potrebbe anche esser diverso. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe essere, e di non dar maggior importanza a quello che è, che a quello che non è [….]” ⁵. Ecco, credo che Munari sia riuscito a concentrare nel suo lavoro e nella sua opera questa pratica della possibilità, in cui ciò che è e ciò che non è si incontrano, dialogano e si trasformano l’uno nell’altro senza soluzione di continuità.

La filosofia ci permette di fronteggiare anche uno dei problemi principali del nostro tempo, ossia la necessità di un pensiero adatto a raccogliere la sfida della complessità del reale, in grado di cogliere i legami, le implicazioni e le interazioni reciproche di cui siamo fatti e in cui siamo immersi. ⁶ La filosofia, infatti, non è un oggetto, ma è una postura che ci consente di scavare e indagare cosa si nasconde al di sotto della superficie visibile e oltre il limite dell’apparenza: Munari ci sprona in continuazione a fare questo. C’è una bella immagine usata da Bruno Munari che, in una lettera privata indirizzata all’artista giapponese Komagata, scrive: “I bambini non rompono i giocattoli, ma li smontano per vedere come sono fatti” . Anche la conoscenza del nostro mondo, nel suo insieme, può essere pensata alla stregua di un grande giocattolo che non aspetta altro di essere smontato, dove le domande, le idee, le teorie, che ne hanno determinato la forma, altro non sono che quei pezzi di giocattolo che il “bambino munariano” usa per costruire nuovi giocattoli, ossia visioni di mondi in modo nuovo, originario e, spesso, inaspettato.

1 – S. Weil, Attesa di Dio, Adelphi, 2008, p. 196. 2 – Agostino d’Ippona, Le confessioni, XI, 14 e 18, Bologna, Zanichelli, 1968, pp. 759. 3 – AA.VV., Ingannare il tempo. Bruno Munari archeologo, Edizioni Corraini, 2007. 4 – M. Merleau Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, 2005. 5 – R. Musil, L’uomo senza qualità, trad. A. Rho, Einaudi, 1972. 6 – E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, 2015.

VEDERE L’ARCOBALENO DI PROFILO

Da ABITARE, n.366, ottobre 1997

Il 24 ottobre 1997 BM compie per la prima volta 90 anni. Per il piacere di ossigenarci i pensieri vogliamo festeggiarlo rileggendo alcune sue opere con l’aiuto di amici, allievi e compagni di strada. Genialmente ironico come solo Duchamp e pluridisciplinare ancora più di Savinio, Munari è un’artista calato nel proprio tempo con la leggerezza e il distacco di chi guarda e viene da lontano.

La sua opera è la dimostrazione di come il grande artista possa, anche, non essere maledetto.

Un lavoro felice svolto con sorriso curioso, frutto di un nomadismo culturale disincantato con risultati che per ampiezza e modi sfuggono al catalogo. Un autore sorretto da un metodo prezioso che trasforma in gioiello ogni territorio toccato, un Re Mida della comunicazione e del progetto a cui non interessa nulla del lusso, non sfiorato dalle mode e dal divismo, discreto nei comportamenti e costantemente interessato alla durata. Anche per questo un maestro esemplare a cui riferirsi in questa fine secolo messo fuori rotta da una bussola effimera.

Cosi lasciamoci guidare dalle stelle che illuminano l?universo di Munari e riguardiamo la Sedia per visite brevissime per ospiti senza sorriso, la Tromba della pace per obiettori di coscienza ante litteram, il Tappeto tutto cambia per fare arte con i piedi, i Concavi Convessi per dipingere ombre a ogni soffio d’aria, le Tavole Tattili per riattivare i sensi atrofizzati, l’Ora X per riavere il tempo perso, i Libri illeggibili per ritrovare il filo del discorso, i Fossili del 2000 per fermare un presente già passato, le Xerografia originali per usare l’errore ad arte, i Negativi – positivi per vedere il prima e il poi e le Ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari come opera assoluta da archeologo-archimede-artista. Un lavoro tanto esteso con cui ha cercato, parole sue, di “Vedere l’arcobaleno di profilo”, una lezione zen con in più i colori del mondo.

Allora, caro Bruno, maestro di leggerezza e di metodo, come la chiamiamo questa festa? “Munaria”, ci ha risposto con un sorriso ovvio. A lui è bastato aggiungere una a. A noi coglierne ancora brezza e sfumature.

MARCO MENEGUZZO INTERVISTA MUNARI

Da Bruno Munari di Marco Meneguzzo, Ed. Laterza, 1993, serie “I designer”, pp.112-118

M.M. Vorrei ora arrivare al tuo interesse nei confronti dell’apprendimento dei bambini, alla tua specialissima didattica: innanzitutto, ti piace la definizione di didattica? O non contiene già nell’etimo un qualcosa di impositivo?

B.M. Ogni termine può funzionare. Se ci soffermiamo troppo sui termini, avremo molte difficoltà nella vita: se pensi ai profiterol, potrebbero essere un lubrificante! Certo, nel termine didattica c’è qualche cosa di impositivo, e forse sarebbe meglio usare la parola educazione, che comunque ha, anch’essa, quasi lo stesso significato etimologico.

M.M. Mi pare che, guardando allo sviluppo dei tuoi interessi progettuali, l’interesse per il campo educativo venga immediatamente a ridosso, cronologicamente e concettualmente, dei tuoi progetti di libri per bambini: qual è stato allora lo stimolo, il passaggio mentale tra il progetto del libro e questa più vasta sperimentazione didattica?

B.M. È derivato dalla voglia di farsi comprendere bene. Per farsi capire bene, bisogna subito mettersi in contatto con gli stereotipi mentali di chi ti ascolta, altrimenti non capisce. Se non si stabilisce questo contatto, il ricevente non sa cosa pensare delle tue affermazioni, perché non sa riferirle a qualcosa che già conosce. Naturalmente esistono stereotipi dannosi e stereotipi necessari: quelli dannosi sono quelli che ti impediscono di capire perché ti impongono una sola soluzione, quelli necessari – che forse si possono chiamare convenzioni – sono quelli che un intero popolo, un’intera cultura dichiara basilari. Probabilmente anche l’alfabeto potrebbe essere considerato uno stereotipo, ma non certo dannoso.

M.M. Quindi tu ritieni che la comunicazione non stereotipata sia quella coi bambini, pensi che la loro mente sia quasi come un terreno vergine?

B.M. Non proprio. Svilupperemo più avanti questo argomento. Adesso vorrei solo ricordare che tengo presente gli stereotipi quando parlo con gli adulti, anche, o quando scrivo testi che devono comunicare non banalmente: sembra paradossale, ma devi partire dallo stereotipo, far ragionare sulla nascita di questo, per arrivare a nuovi concetti.

M.M. Mi pare che questo sia perfettamente coerente con tutto il tuo modo progettuale: basta pensare, come esempio, al tuo uso della fotocopiatrice come macchina produttrice di immagini uniche, per capire che parti dal dato normale, conosciuto e riconosciuto -in questo caso l’uso della macchina come riproduttore-, per giungere a qualcosa di completamente diverso.

B.M. Certo, anche se quella è più sperimentazione che comunicazione. O se vuoi, è una comunicazione a me stesso: mi domando cosa può fare di più una macchina, una tecnica, oltre a quello per cui è stata fatta.

M.M. Consideri allora una sorta di sperimentazione anche quella sui bambini?

B.M. Certo, lo è. Io devo prima conoscere quello che può pensare un bambino di una certa età, e per questo mi riferisco ai testi e ai dati di Piaget, che ritengo essere lo studioso più acuto dell’infanzia: Se io voglio aiutare a costruire un individuo libero e creativo, oltre a capire il suo modo di pensare, devo poi anche aiutarlo a liberarsi dei preconcetti e degli stereotipi dannosi.

M.M. Proprio in questo vedo delle forti analogie con il tuo metodo progettuale, che parte dall’informazione, dalla tecnica per arrivare alla liberazione: tuttavia non pensi che questo sia anche una specie di forzatura nei confronti di quegli stereotipi che pure aiutano a codificare la realtà? E poi, da dove vengono questi stereotipi dannosi, questi preconcetti?

B.M. Vengono dalla comunità e dalla famiglia, e si ritrovano scoperti e sedimentati per esempio nei proverbi, nei modi di dire: conoscevo un anarchico che ripeteva sempre «sarò sempre ateo, grazie a Dio». Ecco usava lo stereotipo senza capire.

M.M. E questi preconcetti esistono già, ben forti, in età prescolare?

B.M. Sì, sono tutti quei preconcetti che i genitori comunicano al bambino: devi fare questo, non devi fare quello…

M.M. Tuttavia non dobbiamo neppure identificare lo stereotipo con la regola: la regola è utile, come si diceva, alla codificazione della realtà, del mondo, e soprattutto per un bambino sono necessarie regole precise.

B.M. Certo: i bambini amano le regole. Senza le regole non si può giocare. Un giorno parlavo con un pedagogista che mi chiedeva come facevo a spiegare a un bambino cosa è una regola: Io procedo sempre per esempi. Lì c’era un bambino, a cui ho chiesto se conosceva quel gioco che si fa coi gessetti, dove si disegna per terra una specie di portone con i numeri. È il gioco del “mondo” e il bambino lo conosceva bene: così gli chiedevo come si giocava e cosa succedeva se si tirava il sasso tra due caselle. La risposta era che quello non si poteva fare; ed era uno sbaglio. Ecco la regola del gioco. Entro così in contatto con il pensiero stereotipato, e ne tento uno sviluppo. È un modo di far ragionare sullo stereotipo, perché non si deve strappare al bambino lo stereotipo, che lui vede come regola, altrimenti resta un vuoto. Lo stereotipo deve essere moltiplicato, sostituito attraverso l’ampliamento: se esiste una regola del due, esisterà anche una regola del tre…, e una regola tre e ventuno?… Tutto, per il bambino, deriva dal gioco, e il gioco è il modo più facile di memorizzazione, perché il gioco richiede la partecipazione globale plurisensoriale dell’individuo.

M.M. Non temi di sostituire stereotipo a stereotipo?

B.M. No, perché ogni bambino ha poi una sua propria personalità e può scegliere la vita che più gli piace. L’importante è che tu lo ponga di fronte a varie possibilità per ottenere un certo risultato: la sua personalità sceglierà quello che più gli aggrada, così, lentamente, attraverso le varianti e le possibilità, si forma l’individuo.

M.M. Quindi, il tuo modo educativo esalta le capacità individuali: non pensi – e qui so di fare l’avvocato del diavolo -, che questo possa andare a detrimento della socialità?

B.M. No, perché la capacità sociale è la somma delle migliori capacità individuali.

M.M Così si sposta il problema sulla definizione di “migliore”…

B.M. Il migliore è quando ti rendi conto che utilizzando un metodo, un’attività al posto di un’altra, hai maggiore possibilità di conoscere, di capire, di fare.

M.M. Pensi che un bambino possa riconoscere l’autorità in questo modo? Ha già, cioè, un concetto così articolato di autorità?

B.M. Questa è appunto l’autorità riconosciuta, mentre l’autorità imposta è quella dei capi con molti segni di riconoscimento, con molti nastrini sulla giacca: l’autorità riconosciuta è quella, ad esempio, della Levi Montalcini, che le deriva dal sapere e non dà segni esteriori di riconoscimento. L’operaio riconosce l’autorità del suo capo operaio, solo se questo ne sa più di lui, se invece accade il contrario, quell’autorità è fittizia.

M.M. Torniamo alla sorgente di questo tuo interesse per il bambino. Quando hai cominciato a pensare a questo progetto?

B.M. Quando è nato mio figlio, nel 1940. Così dal ’43/’45 ho cercato di capire la sua natura, senza imporre quel che io credevo dovesse fare. È per questo che ora è contento ed ha successo. È a questa sperimentazione in famiglia che devo anche i progetti e le idee dei libri per bambini, C’era tutta una zona inesplorata, nella quale ci sarebbe stato bene un libro anche per bambini che ancora non sanno leggere – come i Prelibri che poi ho fatto -: vedevo i tipici libri per l’infanzia, tutto testo, con poche illustrazioni “al tratto”, perché costava meno… e poi gli editori, che sono industriali come gli altri, sanno che i libri per bambini sono comprati dai genitori e che i genitori comprano i libri per i loro figli pensando a quando loro erano bambini, così c’era sempre lo stesso libro in ballo! Invece con tutte le possibilità che offre l’industria tipografica – pieghe, carte, tagli, fori, fustelle… – c’erano tanti altri modi per comunicare. Ecco, il libro è fatto anche di comunicazione visiva, di comunicazione attraverso i sensi, oltre che con la parola e con la vista. Un altro accorgimento che ho adottato e che ritengo fondamentale in questo settore, è che nei libri per bambini non ci deve essere il protagonista, perché il protagonista “plagia” il bambino. Nei miei libri il protagonista è il bambino stesso che guarda, che entra nella nebbia, che guarda la giraffa attraverso il buco della pagina – nel libro Chi è? Apri la porta – che apre la porta: dentro il libro ci sono molti personaggi e molte storie semplici, ma curiose, però nessun protagonista. È il bambino che si deve sentire protagonista.

M.M. Per quale motivo hai scelto la forma del libro per questa comunicazione col bambino?

B.M. La forma è un supporto. Il libro è un supporto, la cui forma è la più manipolabile, la più comoda.

M.M. Tuttavia, hai operato un radicale passaggio tra oggetto-libro e sperimentazione globale per l’infanzia. Quando e come è avvenuto?

B.M. Il libro ha le sue possibilità, che sono molte, ma non infinite. C’erano altre possibilità che andavo sperimentando, che mi venivano in mente nel corso degli anni. I primi laboratori per bambini, un po’ casalinghi, credo siano del 1975, poi, due anni dopo, c’è stato l’interesse di Franco Russoli, allora Sovrintendente a Brera, che mi ha chiamato a fare una sperimentazione per bambini alla pinacoteca. Si trattava di far capire ai bambini le tecniche e i modi di comunicare con le immagini, di cui i quadri di Brera erano gli esempi. Quindi si trattava di costruire immagini comunicanti attraverso le tecniche delle arti visive. Per ogni argomento abbiamo costituito un gruppo di lavoro. Per ogni gruppo di ricerca ho voluto che ci fosse un pedagogista e uno psicologo, oltre naturalmente ad altri operatori, tra cui io. Così, alla fine, abbiamo progettato un programma aperto, che veniva e viene costantemente rinnovato, e che segue tutti i casi particolari e interessanti man mano che si presentano.

M.M. Ormai sono passati quindici anni da quella prima esperienza sul campo. Cosa è cambiato nel metodo, e cosa è cambiato nel bambino?

B.M. In quel laboratorio abbiamo commesso degli errori, che abbiamo poi esaminato collettivamente. Ad esempio, le “gabbie”, cioè le strutture geometriche entro cui l’artista ha costruito e racchiuso le figure dell’opera del quadro, sono risultate troppo difficili per la comprensione dei bambini che frequentano la scuola elementare, mentre funzionano bene per gli alunni delle medie. Ecco, gli ertosi tipici sono di questo tipo: il programma è “troppo in su” o “troppo in giù”: le sensazioni tattili vanno sviluppate per le scuole materne, mentre risultano un po’ noiose per le altre. Ma si tratta comunque di correzioni minime, e più che altro riguardanti il comportamento degli operatori.

M.M. Come agisce l’operatore? Esiste una procedura, un metodo standard per trattare coi bambini?

B.M. Essenzialmente, non bisogna porre il bambino di fronte all’argomento scelto, come se questi fosse un adulto. Non esiste quindi una descrizione astratta, ma tutto va sperimentato. Uno degli esempi più lampanti è quello del “segno”. Ognuno ha di fronte a sé un foglio e molti strumenti traccianti – penne a sfera, matite, pennarelli, carboncini, ecc. -: con questi strumenti il bambino, tracciando sul foglio solo segni, e non disegni, impara le diverse possibilità che questi strumenti gli forniscono. Poi tutti insieme, con la presenza dell’operatore che si limita a fare qualche domanda, si guarda cosa suggerisce il segno. Segni tremolanti, decisi, spezzati, uniformi, ecc. Cosa suggerisce il segno della biro? È pesante o leggero, è sottile, uniforme, rigido? Cosa c’è di simile nella realtà? Che tipo di strumento dovrò usare per disegnare la rete di un pollaio? A questo punto il bambino ha già le risposte, e ci è arrivato da solo, o quasi.

M.M. Qual è la fascia d’età che ti interessa maggiormente?

B.M. Mi interesso di bambini fino alla scuola media, ma poi naturalmente faccio anche laboratori per adulti, e per la formazione di operatori per bambini. In ogni fascia, mi baso sui dati che ha riscontrato Piaget sulla possibilità di conoscenza dei bambini, naturalmente tenendo conto che si tratta di dati abbastanza elastici e tutt’altro che rigidi: è inutile infatti dire certe cose a bambini di una certa età, se non hanno ancora memorizzato i dati per poter capire ciò che tu stai dicendo.

M.M. Non hai mai pensato di contestare questi dati? O, meglio, dai tuoi laboratori hai ricavato dati diversi da quelli di partenza?

B.M. Dalla mia esperienza ti posso dire che i dati sono sostanzialmente giusti. Uno degli esempi più curiosi è quello del senso della conservazione della quantità, che il bambino non possiede almeno sino ai quattro/cinque anni, mentre quando già frequenta le scuole elementari assimila. Se tu prendi un po’ di argilla e ne fai una pallina, mescolandola con acqua, e se fai un’altra pallina con la stessa quantità di argilla, e le mostri a un bambino di quell’età prescolare, questo riconosce che c’è la stessa quantità di argilla nell’una e nell’altra. Ma se poi prendi proprio una di queste palline e, sfregandola con le mani, ne fai un lucignolo allungato – che sembra più grande della pallina -, il bambino ti dirà, pura avendo visto fare tutte le operazioni, che in questa seconda forma c’è più argilla che nella pallina. Egli, cioè, considera una sola delle misure che costituiscono l’oggetto, e di solito la più visibile. Ecco, è con questi problemi percettivi e concettuali che ci misuriamo nei nostri laboratori.

M.M. Tu hai allestito laboratori per bambini praticamente in tutti i Paesi del mondo: dopo il successo a Brera, sei stato a Parigi, negli Stati Uniti, in Canada e, naturalmente, in Giappone. Hai notato delle rilevanti differenze di comportamento tra i bambini dei vari Paesi, e, se l’hai fatto, a cosa attribuisci queste differenze?

B.M. Ci sono grandi differenze tra Oriente ed Occidente. In Giappone i bambini sono molto educati, molto osservatori e non possessivi, mentre in Italia il bambino è generalmente superficiale, distratto possessivo e violento, e così i bambini in Francia, mentre negli Stati Uniti sono ancor più attenti all’idea di possesso, addirittura di denaro. Tutto deriva dal fatto che, ancora secondo Piaget, tutto quello che il bambino impara sino ai cinque anni, non gli uscirà mai più dalla testa. Allora avviene che in certi paesi – come il Giappone, appunto – nelle scuole materne si insegna come prima cosa un comportamento, cioè il modo di stare con gli altri, dove ognuno deve esprimere il proprio pensiero senza imporlo.

M.M. Non potrebbe essere considerato anche questo insegnamento una specie di imposizione sul bambino? In altre parole, qual è il comportamento naturale del bambino, quel comportamento che non gli viene insegnato, ma che possiede istintivamente?

B.M. Il comportamento naturale non c’è. Ce ne sono piuttosto vari, a seconda dell’ambiente in cui il bambino si forma, e a seconda della memoria genetica che possiede.

M.M. Se parli di memoria genetica, vien da chiedersi – e da chiederti – se esista una differenza ormai biologica tra Oriente ed Occidente, se cioè l’ambiente abbia influito a tal punto sulla formazione dell’individuo, da entrare nella sua memoria biologica.

B.M. Forse è così, ma lo vedremo fra qualche generazione. Certo che i bambini giapponesi sono educati così da sempre, perché probabilmente hanno sentito questi problemi prima, e hanno sviluppato il senso della collettività, che è fortissimo. Ti faccio l’ennesimo esempio. Se in Occidente, tra una casa e l’altra resta uno spazio ristretto, non occupato da nulla, sei sicuro che in poco tempo diventerà l’immondezzaio del quartiere; in Giappone invece, lo stesso spazio diventerebbe un giardinetto. Questo perché in Occidente quello spazio “è di nessuno”, mentre in Oriente, e soprattutto in Giappone, “è di tutti”. Questo è il senso della collettività, che è la cosa più importante per l’uomo: l’individuo, infatti, finisce, muore, la collettività no.

M.M. Quindi tu pensi che queste differenze di comportamento si manifestino sin dall’età prescolare, e che siano l’indice evidente di una differenza culturale abissale, e tutta a favore di una concezione orientale, e giapponese in particolare, del comportamento sociale. Tuttavia mi pare che oggi il modello giapponese di espansione ricalchi un po’ quello occidentale, e soprattutto quello americano.

B.M. Ci sono però fortissime differenze. Innanzitutto, il modello americano, considerandosi il padrone del mondo, impone la propria lingua, il proprio mercato, le proprie merci, con un fare da conquistatore. Pochissimi americani conoscono il giapponese, ma molti giapponesi, viceversa, comprendono l’angloamericano: così in, Giappone si conosce la cultura anglosassone, e puoi imparare il meglio di quella cultura, che è uno dei metodi vincenti del Giappone. Il contrario però non avviene, così lo scambio culturale è unilaterale, a tutto vantaggio di chi vuole apprendere, imparare dagli altri: in più, se imponi la civiltà del fatturato – che è quella nordamericana -, tutto è subordinato al profitto, ed “è solo questione di prezzo”, puoi anche uccidere. Invece lo spirito orientale è diverso: il principio è quello del vuoto, mentre per l’occidente è il pieno. Nell’architettura abitiamo il vuoto, e i muri sono solo i confini di questo vuoto. Tutta la loro cultura è improntata su questo, anche l’idea stessa di cultura: se infatti tu usi la tua cultura come deposito di informazioni e non come filtro attraverso cui vedere il mondo, allora sarai in grado di vedere di più, perché hai creato dentro di te un vuoto per ricevere. Quel che ricevi, poi, lo potrai inserire, a seconda della tua scelta non preconcetta, nel deposito di informazioni che è la tua cultura. È per questa differenza di concezione che molti occidentali non capiscono la musica orientale: non risponde a canoni conosciuti, “non può” essere musica, e così viene rifiutata.

M.M. … John Cage, però …

B.M. …certo non è un orientale, ma, come diceva lui stesso, è molto Zen…

M.M. Quel che intendevo dire, con l’esempio di Cage, è che forse l’idea di mutamento è quella che ha permesso all’Occidente di imporsi sul mondo, almeno sino ad ora. Del resto, non soltanto la filosofia contemporanea fa del divenire la base dell’essere, ma l’arte occidentale già da molti secoli ha fatto del mutamento, della variante, della novità espressiva e linguistica, uno dei fattori del proprio riconosciuto successo.

B.M. C’è un principio cinese che dice che l’unica costante della realtà è la mutazione, quindi solo se sei in continua mutazione sei nella realtà. È un po’ la stessa cosa che hai detto tu.

M.M. Torniamo allo sviluppo del bambino e alla sua educazione. Sembra quasi che a guardare i tuoi dati empirici, si riconosca un ineluttabile declino dell’Occidente, visto che l’educazione delle generazioni future in questa parte del mondo, rispecchia i peggiori atteggiamenti e comportamenti della società del profitto. Non c’è proprio alcun vantaggio in un’educazione – se così la vogliamo chiamare -, possessiva o aggressiva?

B.M. Il bambino quando nasce deve accettare le regole del suo ambiente. Non ha le capacità critiche per discernere, e nemmeno la conoscenza che ci possano essere altre realtà al di fuori di quella minima in cui vive. La realtà è solo quella per lui, e non ce ne sono altre, Cosi, un bambino che cresca tra gente litigiosa e ladra, avrà grandi probabilità di essere litigioso e ladro, Se invece eresce in una casa dove non si litiga, dove puoi fare quel che vuoi, se vuoi essere violento vai in palestra e fai delle cose violentissime e ti sfoghi. Se poi, come abbiamo detto in un’altra parte, la tua casa è in grado di accogliere gli ospiti, e questi si sentono a loro agio perché nessuno impone loro la personalità del padrone di casa (che non la impone perciò neppure ai figli), si svilupperà al massimo grado il senso della collettività, che ti conduce ad un comportamento produttivo, senza forzare e senza imporre. L’esempio più lampante di questo metodo è il successo dell’auto giapponese, che non si è imposta né per questioni di supremazia militare culturale, né per il convincimento della pubblicità, ma solo perché è un prodotto oggettivamente migliore degli altri, dove il rapporto tecnologia/prezzo parla da solo, e riesce a convincere l’acquirente più sciovinista solo in virtù del proprio contenuto. Si arriva cioè a un punto dello sviluppo storico, in cui si deve riconoscere che un metodo, che un atteggiamento è migliore di un altro. E lo stesso di quando parlavamo di autorità riconosciuta e di autorità imposta.

M.M. Questa tua convinzione sembra stringere in un angolo le mie argomentazioni a favore del vecchio continente. Forse per questo, chiamo a soccorrermi un sofisma, che però derivo dalle tue affermazioni. Se infatti, come affermi, le culture dei popoli sono addirittura entrate nelle memorie biologiche degli individui, allora come può risultare utile e produttiva l’attività dei tuoi laboratori per bambini? Come, cioè, combattere contro fattori tanto potenti quanto la memoria radicata nelle cellule?

B.M. Mi devo riportare alle mie convinzioni di base. Io credo infatti che alla base della natura umana ci sia il desiderio di vivere meglio, di capire di più, di essere creativi, Cosi, mi rivolgo più ai bambini che agli adulti, cosciente come sono che non si può cambiare la mentalità degli adulti. Invece, se ti rivolgi ai bambini, che sono il futuro già nel presente, e li spingi, li educhi, li porti alla creatività, può darsi che tra mille anni la vita sia diversa.

M.M. Il tuo è dunque un progetto a lungo termine…

B.M. A lunghissimo termine. Tuttavia, se non cominciamo, non facciamo altro che spostare il problema più in là nel tempo. Non pretendo certo di cambiare la società dall’oggi al domani, sarebbe ridicolo. Però, pensa a quante cose non riusciamo a capire perché siamo travolti da un modo sbagliato di vivere, da pensieri effimeri, futili, da mode. È questo che cerco di contrastare e di cambiare nei miei laboratori per bambini: infatti non importa quello che si produce materialmente nel laboratorio – che spesso si può tranquillamente buttare, perché ha solo il valore di un esempio, di un passaggio acquisito -, ma come lo si fa, il processo che si usa per arrivarci, l’atteggiamento che si usa, e che è una cosa che non si dimentica più.

M.M. Nelle tue parole mi pare di riconoscere un eco di quella grande tradizione illuminata, che ha avuto uno dei suoi precedenti più articolati nell’esperienza della Bauhaus, che forse non ha prodotto grandi oggetti, ma ha indicato la propria volontà di riformare la vita, di progettare globalmente il mondo.

B.M. Certo, in quell’idea mi ci ritrovo. Credo infatti che la coerenza con sé stessi sia molto importante: non puoi staccare, non puoi sdoppiarti, eccellere in un campo, ma non essere completo nella tua personalità, nella tua visione della realtà.

APPUNTI METODOLOGICI PER I LABORATORI ‘GIOCARE CON L’ARTE’

Lo spirito di fondo che ha animato sin dall’inizio il progetto dei laboratori “Giocare con l’Arte” di Bruno Munari è quello di promuovere l’esperienza diretta della creazione artistica per mezzo di attività concrete, accessibili anche ai bambini di giovane età e agli adulti non specialisti, che permettano la manipolazione diretta degli strumenti e delle tecniche delle diverse forme dell’espressione artistica.

È in effetti soltanto attraverso il fare, l’agire in prima persona e non il semplice contemplare passivo – come invece viene il più delle volte proposto dai musei e dalle gallerie d’arte – che è possibile raggiungere un’effettiva comprensione sia delle caratteristiche estetiche di un’opera d’arte che delle particolarità operative dei processi che portano alla sua realizzazione.

A quello spirito rispondono dunque, pur nella loro diversità, le attività proposte nei vari laboratori “Giocare con l’Arte”: i colori, le textures, la creta, i fili, le forme, il Lego, le carte, la stampa, ecc.

Ma oltre all’idea di fondo di privilegiare l’esperienza diretta piuttosto che l’ascolto passivo, il fare da sé piuttosto che il semplice guardare, quali sono i principi specifici che dovrebbero guidare la scelta e la messa in atto di queste diverse attività? È possibile definire delle regole metodologiche valide per qualsiasi tipo di attività?

Vi sono attività che rispondono meglio di altre alle finalità di questa impresa?

La produzione artistica dello stesso Bruno Munari, estremamente ricca e diversificata ma al tempo stesso molto coerente, può costituire un riferimento utile per cercare di rispondere a queste domande. Analizzando le opere di Bruno Munari non tanto nel loro aspetto formale “concluso – come già hanno fatto molti critici e studiosi d’arte – ma con un’attenzione rivolta piuttosto a cogliere i probabili percorsi che hanno portato alla realizzazione – come fa invece lo psicologo che studia i processi di elaborazione della conoscenza – si possono in effetti individuare un certo numero di caratteristiche ricorrenti, riconducibili ad alcuni principi metodologici precisi che si possono così riassumere:

1.Ritrovare l’azione

Si è già detto che il fare è il principio di fondo che ispira tutti i laboratori. È anche opinione ormai diffusa, nella maggior parte degli ambienti educativi, che la partecipazione attiva dell’allievo è necessaria per un buon apprendimento. Ma perché è così importante privilegiare l’azione? Quali sono le ragioni specifiche che sottendono e legittimano questo principio generale?

L’azione è il momento iniziale e fondamentale di ogni processo di differenziazione tra individuo e realtà. Più precisamente, l’azione costituisce il luogo privilegiato ove si realizza un processo di triplice differenziazione: tra il soggetto conoscente, l’oggetto conosciuto e gli strumenti di questa stessa conoscenza.

Ecco allora che il fare, piuttosto che il parlare soltanto, ci aiuta a riscoprire il cammino della nostra conoscenza e quindi a capire meglio la nostra esperienza.

Che cosa succede invece, il più delle volte nella scuola? Si interroga il verbo, invece di interrogare l’azione: si chiede cioè di spiegare concetti con altri concetti, parole con altre parole, rimanendo così sempre allo stesso livello di elaborazione concettuale. In tal modo è impossibile far emergere l’unico processo di elaborazione che può permettere di capire e di spiegare l’emergenza di un dato concetto: quello che porta, appunto, dall’azione al concetto.

Ecco perché ritrovare l’azione, valorizzare il fare piuttosto che il dire, diventa allora la strategia più efficace e più fedele per far emergere i processi effettivi di elaborazione della conoscenza, e in particolare di quella conoscenza specifica che è ‘apprezzamento estetico.

Un esempio molto significativo della valenza cognitiva insita in ogni gesto è dato dalle ricerche grafiche che Bruno Munari sviluppò all’inizio degli anni ‘50 con le prime penne a sfera “Biro”.

Cosa portava di nuovo, addirittura di rivoluzionario, la penna sfera? Con la sua peculiare caratteristica di potersi muovere senza intoppi in ogni direzione, essa ha liberato la scrittura dai sensi obbligati del pennino, dalle mediazioni più o meno complicate impostele da scalpelli, gessi, carboncini, pennelli… rendendo così impossibile riscoprire l’azione del gesto dello scrivere e del disegnare. E con l’azione, essa ha anche permesso di ritrovare il piacere di sentir fluire l’immagine direttamente dalla mente alla mano e da questa alla rappresentazione grafica.

Il gesto così liberato rinvia allora alla mente suggerimenti nuovi, inaspettati, che rendono possibile un’interazione più ricca tra progetto e realizzazione, in una sorta di danza sempre rinnovata ove l’azione, non più costretta da vincoli convenzionali, può di nuovo esercitare tutta la sua potenzialità creatrice. Ecco allora che questa sinergia ritrovata tra mano, mente e strumento dà luogo a espressioni grafiche inaspettate, a nuove esplorazioni dove la coerenza formale risulta quasi “naturalmente” dalla coerenza psicomotoria insita nell’azione stessa.

I processi di interiorizzazione e di progressiva astrazione del nostro pensiero adulto ci hanno portati a dimenticare e a svalorizzare il potenziale creativo del gesto, che pur era stato il primo responsabile della nostra crescita intellettuale e personale. Ritrovare l’azione significa allora liberarsi dalle costrizioni, dalle reticenze, dalle diffidenze e dai timori che il pensiero verbalizzato porta inevitabilmente con sé, data la sua frammentazione in concetti limitati le cui frontiere sono costantemente oggetto di discussione e di negozio. Ricorrere all’azione vuol dire invece ritrovarsi appieno in quel dialogo emozionante, imprevedibile e creativo in cui eravamo quando ci stavamo costruendo come esseri conoscenti, ed al tempo stesso costruivamo l’oggetto da conoscere e gli strumenti stessi della nostra conoscenza.

2.Esplorare le variazioni

È importante ricordare che lo scopo fondamentale dei laboratori “Giocare con l’Arte” non è quello di valutare delle conoscenze o anche solo di verificarne la presenza, bensì quello di far emergere e di promuovere i processi di elaborazione delle conoscenze.

Non è dunque in un’ottica di “risoluzione di problemi” di problem – solving, che si propongono attività di manipolazione e situazioni sperimentali concrete: è invece in una prospettiva di esplorazione psico-genetica che si suggeriscono attività di questo genere.

Al contrario, tutte quelle attività (ahimè molto frequenti in ambito scolastico) che convergono verso un’unica soluzione riconosciuta universalmente con la risposta “giusta” al problema posto, se eventualmente possono essere utili in certi casi per verificare delle conoscenze acquisite, non sono invece per nulla interessanti per studiare i processi cognitivi: esse infatti si esauriscono rapidamente nella ricerca di quella risposta che, una volta trovata, chiude ogni altra discussione e impedisce così l’accesso al percorso che è stato usato per arrivarvi.

Occorre invece promuovere quelle attività che accettano più soluzioni, tutte ugualmente plausibili, offrendo così più occasioni di confronto fra diversi percorsi alternativi; quando poi una soluzione è individuata, la discussione non è pertanto chiusa, perché altre soluzioni altrettanto valide potrebbero essere esaminate ancora. In tali situazioni l’attenzione non si concentra più esclusivamente sulla ricerca della risposta “migliore”, ma viene anche portata ad interessarsi ai vari percorsi, ai vari processi di elaborazione cognitiva e di argomentazione che supportano e legittimano le diverse soluzioni proposte.

Quali attività concrete potremmo allora proporre? Anche qui la produzione dello stesso Bruno Munari ci offre diversi suggerimenti precisi: ad esempio quegli esercizi di “esplorazione delle variazioni” che Munari si è divertito più volte a realizzare su diversi oggetti e immagini: sedie, pesci, facce…

Che cosa vuol dire dunque “esplorare le variazioni”? Significa cambiare sistematicamente i caratteri che definiscono normalmente un oggetto, una figura, una qualsiasi realtà. Significa chiedersi in quanti modi diversi si potrebbe realizzare un dato oggetto: quante sedie diverse si potrebbero fabbricare? quanti pesci diversi ci potrebbero essere? quanti tipi diversi di facce si possono inventare? E così via. Ma significa anche e soprattutto sospendere momentaneamente i giudizi di valore, non voler cercare a tutti i costi la soluzione “migliore”, bensì lasciarsi andare al piacere di esplorare il più gran numero possibile di variazioni.

3.Misurare i limiti

Questa regola nasce quasi naturalmente dall’esercizio della precedente: infatti, nell’esplorare sistematicamente tutte le variazioni possibili di una forma o di un oggetto, arriva inevitabilmente il momento in cui la forma o l’oggetto iniziale è così trasfigurato che ci si può chiedere se si tratti ancora della stessa cosa.

Così “misurare i limiti” vuol dire proprio far variare sistematicamente alcuni caratteri di un oggetto per vedere sino a che punto questo oggetto conserva la sua identità. Ad esempio: una sedia può avere quattro gambe, tre gambe, una gamba ed essere pur sempre una sedia; ma una sedia senza gambe è ancora una sedia? E una sedia con dieci gambe? E una sedia senza schienale? E una sedia a forma di guantone da “baseball”? E un WC, è una sedia? O ancora: di gatti ce ne sono tanti: neri, rossi, tigrati, pezzati, col pelo lungo ecc… e son tutti considerati dei gatti; ma un gatto verde è ancora un gatto? E un gatto con le squame come i pesci? Un gatto con le zampe di gallina? E così via.

Le figure presentate al punto precedente contengono già alcune illustrazioni di questo principio. Ma queste altre, sempre tratte dalla produzione di Bruno Munari, lo mostrano meglio ancora.

Un pesce con le corna è ancora un pesce?

“A come uccello”, è ancora un uccello? E una scrittura priva di significato, è ancora una scrittura?

4.Moltiplicare i punti di vista

In un certo senso, anche questo principio è un corollario del n. 3: il più delle volte infatti, è proprio perché vi sono diversi livelli di interpretazione che vi possono essere più soluzioni; e inversamente, è perché la situazione proposta non può essere esaminata che ad un solo livello, che vi è una sola ed unica risposta possibile.

In questo caso però non si possono formulare regole o criteri generali, poiché il numero e la differenziazione dei livelli di interpretazione dipende ovviamente dalla posizione assunta dall’osservatore.

Ad esempio, per un adulto scolarizzato ma non specialista, il quesito “quanto fa due più due?” presenta normalmente un solo livello di interpretazione (quello dell’aritmetica) e quindi una sola risposta. Per un bambino di 3-4 anni invece, così come per un ricercatore in matematica pura, questo stesso quesito può suscitare più interpretazioni, ognuna delle quali conducente ad una risposta: in che misura, per esempio, le unità si conservano durante l’operazione? Gli intervalli tra gli elementi da addizionare sono costanti? Rispetto a che base di numerazione è posta la domanda? E così via.

Naturalmente, più un’attività si presta a diversi livelli di interpretazione, nel contesto dato e per il pubblico scelto, e meglio questa attività contribuisce alla presa di coscienza dei processi cognitivi coinvolti.

A volte basta semplicemente offrire l’occasione di osservare attraverso un pertugio, un buco di forma particolare, un filtro colorato, oppure da un’angolazione insolita, per innescare la voglia di esplorare il mondo da tanti punti di vista diversi. I famosi “libri illeggibili” possono costituire un esempio interessante di questo principio.

5.Cambiare le dimensioni

Un marchio di fabbrica può essere piccolissimo come un distintivo oppure enorme come un cartellone autostradale: c’è qualcosa d’altro che cambia oltre la dimensione? Quanti e quali sono i cambiamenti che avvengono quando si modificano le dimensioni di un oggetto, di una figura, di un essere? Perché una formica grande come un aereo fa paura? Perché un elefantino piccolo piccolo fa tenerezza? Che cosa c’è di diverso tra un gattino e un gattone? Tra un bambino e un adulto? Disegnare un albero con una matita su un foglio di carta da lettere è una cosa: disegnare lo stesso albero, secondo lo stesso schema, ma su dei fogli grandi come una palestra, è ancora la stessa cosa? È proprio questo tipo di ricerca che Bruno Munari ha più volte proposto nei suoi laboratori, facendo costruire a dei bambini un enorme albero con dei grandi fogli di carta.

6.Trasformare l’organizzazione

Di solito si considera che l’organizzazione delle cose è un dato di fatto “naturale”, necessario, definitivo e non viene spontaneamente l’idea di provare a modificarla. Anzi, il più delle volte, modificare l’ordine è considerato sconveniente, pericoloso, o più semplicemente vietato.

Molti hanno pagato addirittura con la vita il loro tentativo di cambiare l’organizzazione economico-politica della società nella quale vivevano.

Eppure, il cambiare l’organizzazione di un insieme di elementi può portare a delle scoperte affascinanti, può far emergere forme di realtà impreviste e quindi arricchire di molto la conoscenza del mondo.

In fondo, che altro non fa l’artista se non mostrare appunto cosa può nascere da nuove e diverse organizzazioni di forme, oggetti, parole, colori? I tantissimi modi in cui Bruno Munari ha organizzato uno stesso insieme di 21 punti sono un esempio lampante dell’estrema ricchezza di questo genere di esplorazioni.

7.Ricercare le analogie

Questo principio, che di fatto si potrebbe considerare un’estensione del precedente, è molto più comune e socialmente accetto, anche se spesso è considerato soltanto un gioco.

Si tratta infatti del “gioco delle somiglianze”, che quasi tutti i bambini scoprono spontaneamente e con il quale si divertono molto: guarda quella nuvola… somiglia a un cane! Guarda questo sasso… sembra una rana! E a che animale somiglia lo zio Ermenegildo? E se la cuginetta Aurelia fosse una verdura, cosa sarebbe? E così via.

Le opere degli artisti di tutto il mondo sono ricche di esempi di come la ricerca delle analogie può essere un metodo molto fecondo per trovare nuove forme di espressione. Anche nella produzione di Bruno Munari non mancano esempi di questo genere: “Da lontano era un’isola”, una “coppia” di tronchetti, un sasso-pacco…

8.Spiazzare le abitudini

Una situazione problematica, pur riconosciuta come tale e quindi degna di interesse, che però appaia immediatamente come appartenente ad una classe di problemi già noti o comunque a quadri teorici già provati, non suscita grande sorpresa e non spinge ad avventurarsi in esplorazioni insolite: si ha l’impressione di possedere già quasi tutto l’occorrente per risolverla, basta trovare il “giusto” modo di ricombinare o di completare quanto si sa già.

Quando invece il problema posto è “spiazzante”, sia perché propone una prospettiva insolita con la quale considerare cose note, sia perché richiede l’esplorazione di trame concettuali estranee alle conoscenze normalmente usate, allora esso provoca un “déplacement”[1] cognitivo che scuote le abitudini di pensiero acquisite e obbliga quindi ad una ricerca più creativa, più libera, più coraggiosa, più esigente ed al tempo stesso più attenta al procedere stesso di questa esplorazione.

Se vogliamo quindi promuovere veramente il pensiero divergente, far emergere davvero i “processi” di costruzione della conoscenza e non soltanto una lista di risposte “giuste” e standardizzate, se vogliamo effettivamente far progredire il soggetto conoscente nell’elaborazione della propria conoscenza, allora dobbiamo proporgli delle attività concrete che sollevino però delle problematiche che si situano “sufficientemente” lontano dalle competenze ch’egli già possiede. Non troppo lontano, sennò non riuscirà nemmeno a percepirle; ma neanche troppo vicino, altrimenti vorrà trattarle con strumenti già provati, senza ricercarne di altri.

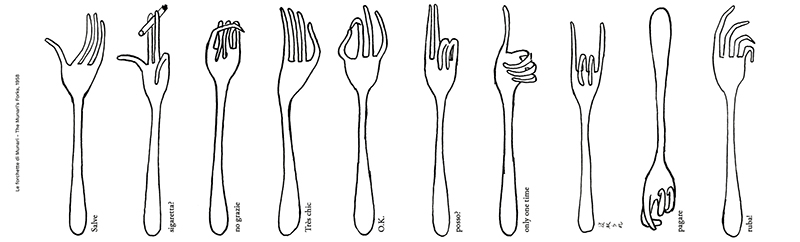

Più di ogni altra parola, le famose “forchette di Munari” illustrano a meraviglia questo principio.

LABORATORI DIDATTICI: IL MOMENTO DELLA RIFLESSIONE ¹

Nel 2016, a cura del Centro Alberto Manzi, fu organizzato a Bologna il convegno “L’eredità dei grandi maestri», a cui partecipai per parlare di Bruno Munari e del suo collaboratore Giorgio Scarpa. Il convegno sembrava poter avviare una necessaria riflessione sulla didattica e, in prospettiva, la riorganizzazione delle esperienze dei grandi maestri (oltre ai citati, Dolci, Zavalloni, Don Milani e altri).²

Dal 2015 al 2017 ho fatto parte del comitato scientifico del Festival della Cultura Creativa dell’ABI, che ogni anno organizzava in tutta Italia alcune giornate di laboratori didattici su un unico tema, per bambini e ragazzini, docenti e genitori. La grande capillarità, dovuta alla presenza delle banche sul territorio, assicurava una grande partecipazione. Sembrava il trionfo della didattica attiva, poiché le scuole erano le maggiori referenti del Festival. I laboratori si svolgevano sia con pratiche vicine alla performance, con centinaia di giovanissimi in piazza; sia con piccoli gruppi in aula, al museo, in teatro.³

Anche questo esperimento avrebbe potuto rappresentare un’occasione di riflessione sulla ‘forma’ del laboratorio didattico, già allora ampiamente diffuso ben oltre la scuola e le attività scolastiche. Oggi sono ormai moltissimi i musei che propongono attività laboratoriali, connesse a esposizioni permanenti o a mostre in corso – per non parlare dell’attività didattica di biblioteche pubbliche, librerie, anche piccole, di associazioni o di altri soggetti.

In pedagogia, l’apprendimento attraverso l’esperienza può esser fatto risalire tanto a John Dewey quanto a Maria Montessori («Aiutami a fare da solo»), all’apprendimento cooperativo di Célestin Freinet e a figure meno note, come la milanese Giuseppina Pizzigoni. Non bisogna dimenticare il versante della pedagogia alimentato da scuole d’arte affini alle avanguardie artistiche dei primi del Novecento (la tedesca Bauhaus e la sovietica Vchutemas, non a caso presto chiuse da regimi totalitari). Scuole che alle capacità di progettazione unirono una pedagogia della visione, che da Paul Klee passò a sperimentatori come Bruno Munari.

Ed è proprio Munari, nel 1977, ad attivare originali pratiche e teorie educative con i suoi laboratori “Giocare con l’arte”. È Munari a diventare simbolo dell’apprendimento attraverso il fare. Ed è il suo successo a diffondere il concetto che il fine di un laboratorio sta nel suo procedimento, nel processo, nel metodo, nell’imparare ad imparare, e non certo nello sbilenco manufatto in creta o nell’incerto disegno realizzato infine dai bambini. Con Munari, il laboratorio didattico diventa lo strumento-bandiera con la quale la scuola ‘attiva’ si oppone alla scuola ‘trasmissiva’.

Oggi è venuto il momento d’interrogarsi su un tale successo e sui possibili problemi o fraintendimenti che possono nascerne. Posto che il principio del “fare” come apprendimento sembra diventato quasi un luogo comune, è arrivato perlomento il momento di distinguere. Distinguere tra un laboratorio davvero efficace da uno magari “artistico”, forse divertente ma poco utile. Migliaia di “creativi”, magari poco fortunati nei loro campi, si sono riciclati in attività laboratoriali per adulti e bambini: tutti istintivamente bravi? Tutti adeguatamente formati? Bisognerebbe anche distinguere tra didattica ‘permanente’, che offre continuità, ed evento sporadico, non di rado proposto e organizzato da imprese private o pubbliche con modalità che a volte ricordano il green-washing. Per non parlare di laboratori didattici come parcheggio per bambini.

Occorrerebbe anche interrogarsi sul miglior rapporto possibile tra le ‘attività’ e le ‘nozioni’, su quale integrazione è auspicabile tra i vari metodi e i programmi scolastici. Su quale laboratorio, soprattutto nelle scuole, sia meglio demandare all’esterno e quale sviluppare autonomamente. Tenendo a mente, come ha notato Marco Rossi Doria, che “non è tutto metodo. Il metodo conta. Però bisogna sapere la sostanza per favorire processi di apprendimento. E, anzi, più si fa scuola come laboratorium e più il docente e il gruppo dei docenti devono avere una competenza di merito”. ⁴

Il laboratorio si estende allora a tutta l’attività didattica, alla stessa aula o ambiente scolastico, come del resto indicavano i pionieri della scuola attiva. Ma soprattutto si estende al docente stesso, che se coinvolto in prima persona torna a essere alunno, a compiere il percorso dell’apprendimento, fatto anche di fatica, errori e frustrazioni. Al semplice ‘fare’ si dovrà probabilmente accoppiare (soprattutto nel caso di laboratori per istituti superiori) anche il faticoso raggiungimento di certe capacità (se preferite, competenze) tecniche o manuali che siano: disegnare o saper ‘comporre’ con la geometria, per esempio.

Il ‘fare’ dovrà arrivare al ‘sapere come fare’, altrimenti sarà solo un (magari piacevole) spreco di tempo e materiali. In un buon laboratorio la cooperazione, l’interrelazione sono non necessità ma altro importante traguardo da raggiungere. A volte, per esempio, l’attività prevede che un singolo o un gruppo debba descrivere, con disegni e testi, il proprio progetto in modo da renderne possibile la replica da parte di un altro singolo o gruppo: un risultato di alto valore comunicativo ed etico, che può valere anche come auto-verifica. Uno dei tanti valori che educano allo spirito della ricerca, della responsabilità, della cooperazione, della soddisfazione individuale. Valori acquisiti e acquisibili grazie soprattutto ai laboratori, troppo preziosi perché non vengano meditati, consolidati, protetti e diffusi come meritano.

Aldo Tanchis

—

1 Questo testo è la revisione di un articolo pubblicato da “Alias – Il Manifesto» nel 2016.

2 Il progetto, a quel che so, sembra arenato e forse affossato, con la complicità dell’emergenza covid.

3 Il Festival dell’ABI si è svolto sino al 2019, fermandosi per il covid, e ha ripreso, con minore intensità, nel 2022.

4 “Insegnare. Intervista sulla scuola che ci meritiamo» (Edizioni Gruppo Abele, Torino 2015), Marco 4 Rossi-Doria con Giulia Tosoni, estratto in “Doppiozero”, 19 giugno 2015